在昨晚的激烈比赛中,一次看似常规的防守动作却掀起了巨大波澜,丹佛掘金队与波士顿凯尔特人队的对决中,掘金后卫莫斯利波普在第三节尝试封盖杰森·塔图姆的投篮时,被裁判吹罚一级恶意犯规,这一判罚立即引发双方球员、教练组以及球迷的广泛质疑,许多人认为这只是一次正常的篮球动作,不应被升级为恶意犯规,事件不仅影响了比赛的走势,更将NBA裁判判罚标准推至风口浪尖,引发了对联盟规则一致性和公正性的深入讨论。

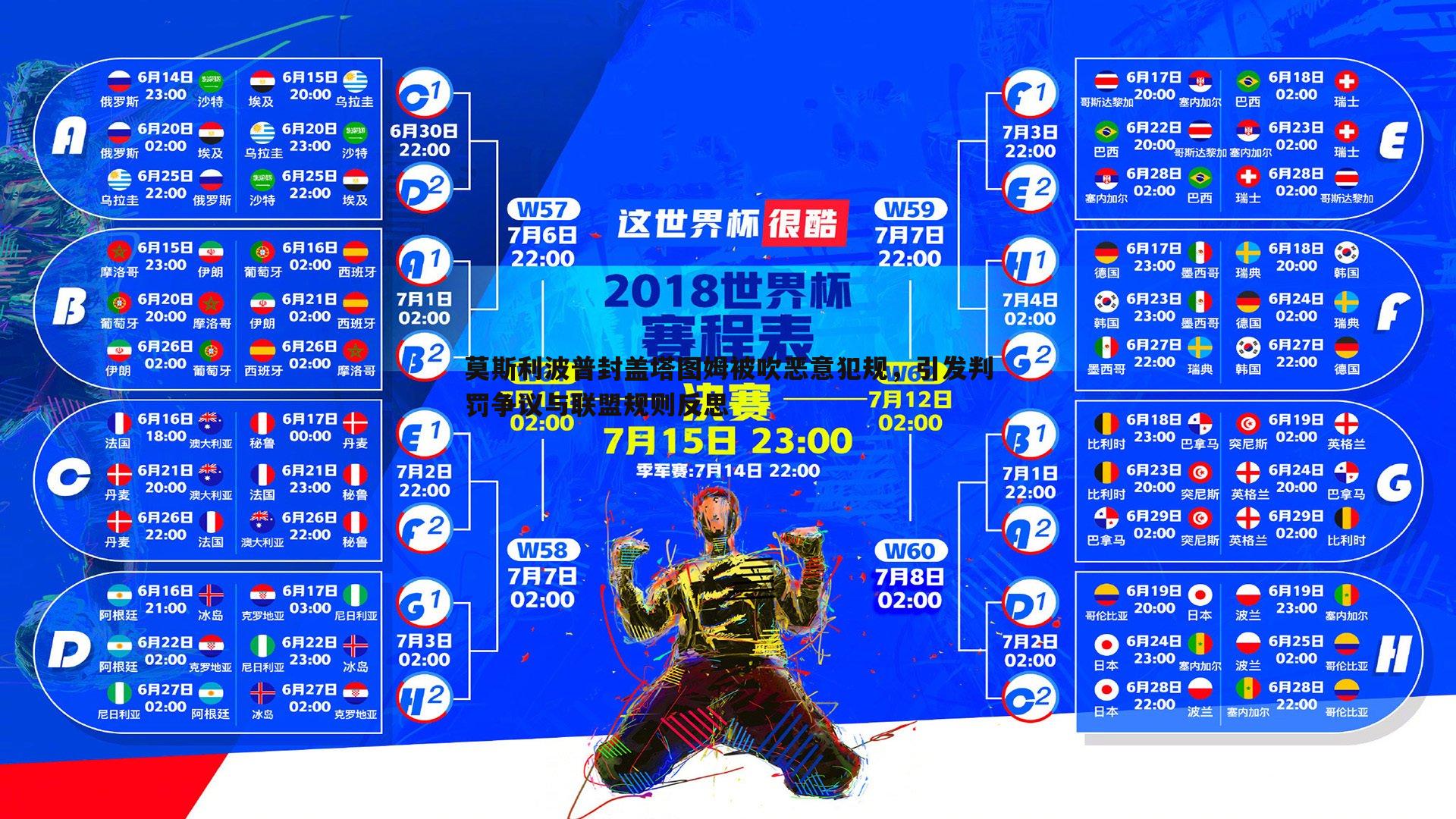

比赛进行到第三节还剩5分32秒时,凯尔特人队以78-75领先掘金,塔图姆持球突破至篮下,试图完成一记上篮,莫斯利波普从侧翼迅速补防,跃起尝试封盖,回放显示,波普的手臂与塔图姆的身体有接触,但动作干净,没有明显的挥肘或过度用力,塔图姆在落地后稍有失衡,但并未摔倒或受伤,裁判在观看回放后,却认定波普的动作属于“不必要的接触”,吹罚一级恶意犯规,给予凯尔特人两罚一掷的机会,凯尔特人借此机会将分差扩大,最终以112-105获胜。

赛后,莫斯利波普在接受采访时表达了自己的困惑:“我只是正常尝试封盖,我跳起来,手部接触是篮球的一部分,我不明白为什么是恶意犯规,我尊重裁判的决定,但我觉得这改变了比赛的势头。” 掘金主教练迈克尔·马龙也支持球员,称判罚“过于严厉”,并指出联盟近年来对防守动作的严格解读有时会削弱比赛的竞争性,凯尔特人教练乔·马祖拉则谨慎回应,表示裁判基于规则做出判断,但承认类似判罚确实存在主观性。

这一事件并非孤立,NBA近年来多次因判罚争议登上头条,尤其是涉及恶意犯规的规则,根据联盟规则,恶意犯规分为两级:一级指“不必要的接触”,二级指“过度且危险的接触”,判罚往往依赖裁判的即时判断和回放中心 review,但一致性一直备受诟病,本赛季初类似场景中,湖人队的安东尼·戴维斯封盖时接触对手未被吹罚,而勇士队的德雷蒙德·格林类似动作则被升级为恶意犯规,这种不一致性让球员和球迷感到困惑,也损害了联盟的公信力。

从篮球纯粹性的角度看,莫斯利波普的封盖尝试体现了防守的积极性,封盖是篮球的基本技术,旨在干扰投篮而非伤害对手,波普的动作没有恶意意图,接触程度也较轻,符合正常比赛强度,NBA历史上,诸如比尔·拉塞尔或哈基姆·奥拉朱旺等传奇防守球员的封盖往往被赞誉,但如今在强调球员安全的大环境下,裁判倾向于“保护进攻球员”,导致防守动作被过度解读,这种趋势虽然减少了伤病风险,却可能削弱比赛的对抗本质。

球迷和媒体的反应两极分化,社交媒体上,#波普封盖#和#裁判争议#成为热门话题,许多球迷认为判罚“软化了比赛”,批评联盟“过度保护明星球员”,而另一些人则支持裁判,强调任何头部或身体接触都应谨慎处理,知名体育评论员斯蒂芬·A·史密斯在节目中表示:“裁判的工作是维护公平,但这次判罚似乎基于结果而非意图,塔图姆没有受伤,动作本身是干净的,这不该是恶意犯规。” 这种分歧反映了篮球界对规则平衡的持续争论。

对于莫斯利波普和掘金队来说,这次判罚可能影响季后赛席位竞争,掘金目前位居西部前列,但每一场胜利都至关重要,恶意犯规不仅给予对手得分机会,还可能累积联盟惩罚点数,导致球员停赛,波普以防守著称,这次事件或许会让他在未来比赛中 hesitate,影响其防守效率,长远来看,联盟需解决判罚不一致问题,以避免球员调整打法而失去比赛观赏性。

NBA官方尚未就此判罚发表具体声明,但历史表明,联盟可能在赛季结束后回顾规则,2020年曾调整恶意犯规的 review 流程,以增加透明度,专家建议引入更多技术手段,如AI辅助判罚,或简化规则定义,以减少主观性,球员教育也至关重要,帮助大家理解规则边界,避免无谓争议。

莫斯利波普的封盖事件凸显了现代篮球中判罚的复杂性,在追求公平和安全的同时,联盟必须保持比赛的完整性和竞争精神,这次争议不仅是一场比赛的插曲,更呼唤对规则本质的反思:篮球应是一项允许激烈对抗的运动,而非被过度规训的表演,球迷期待看到更一致的判罚,让球员能自由展现技艺,而不必担忧不可预测的哨声。

发表评论